聴こえのしくみ

HOW HEARING WORKS

聴こえのしくみを知ろう

音の聴こえ方は、年齢とともにどのように変化していくのでしょう。

その「しくみ」を知ると、補聴器を使う際にも「片耳が良いのか」「両耳が良いのか」の

判断材料にもなります。

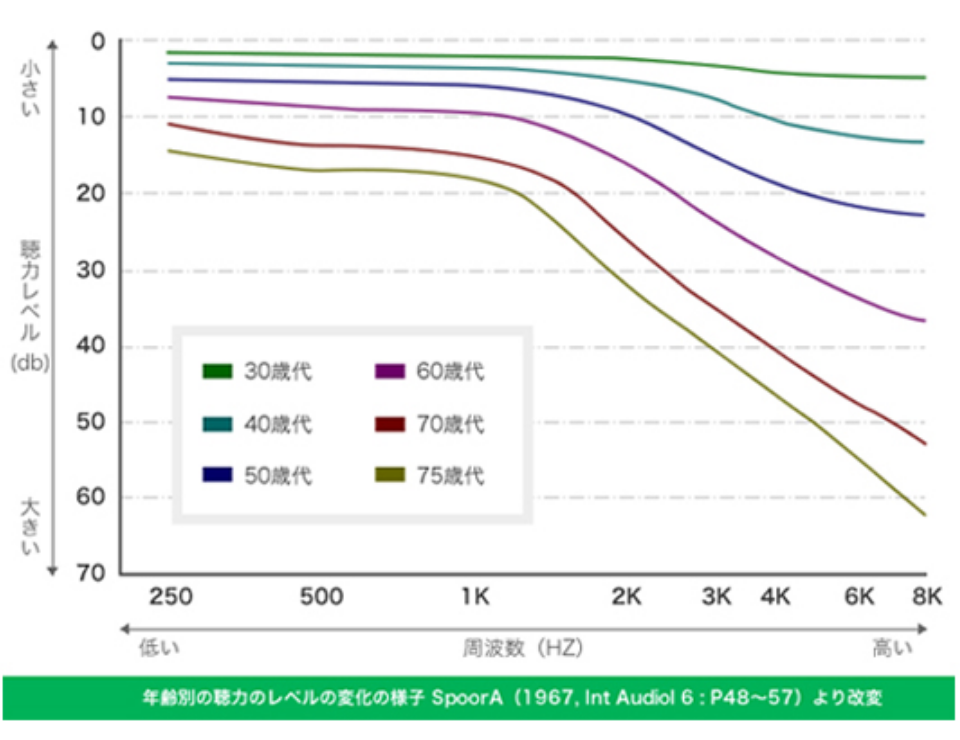

30代から始まる加齢性難聴

年を重ねるごとに聴力が低下してくるのは、誰にでも起きる自然なことです。聴力は一般的に30歳代を境に衰えはじめ、特に高音域から低下していきます。

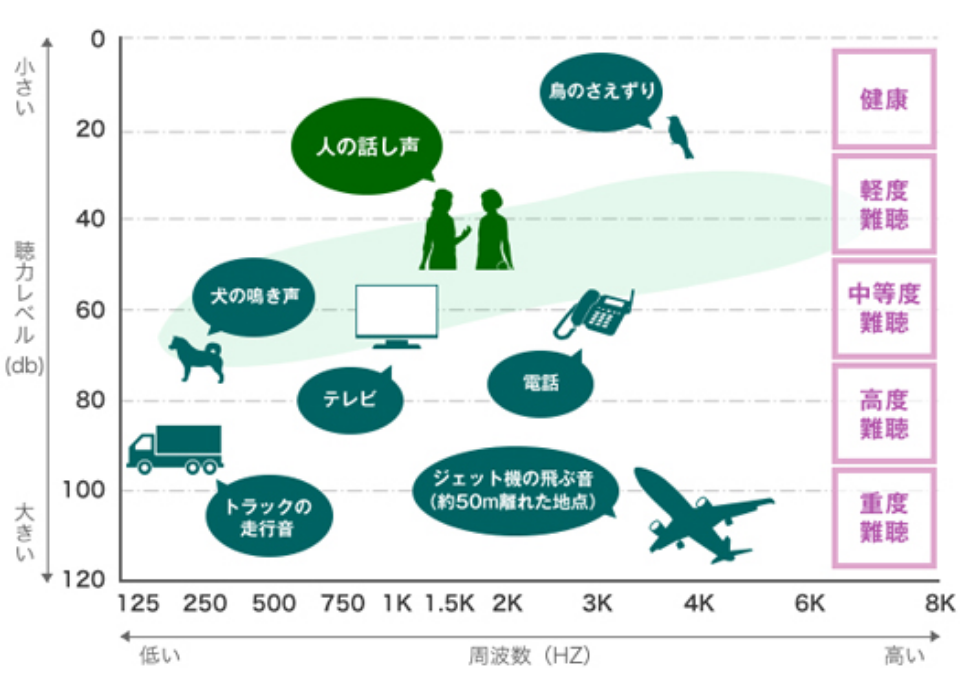

難聴の度合いと聴力レベル

年を重ねるごとに聴力が低下してくるのは、誰にでも起きる自然なことです。聴力は一般的に30歳代を境に衰えはじめ、特に高音域から低下していきます。

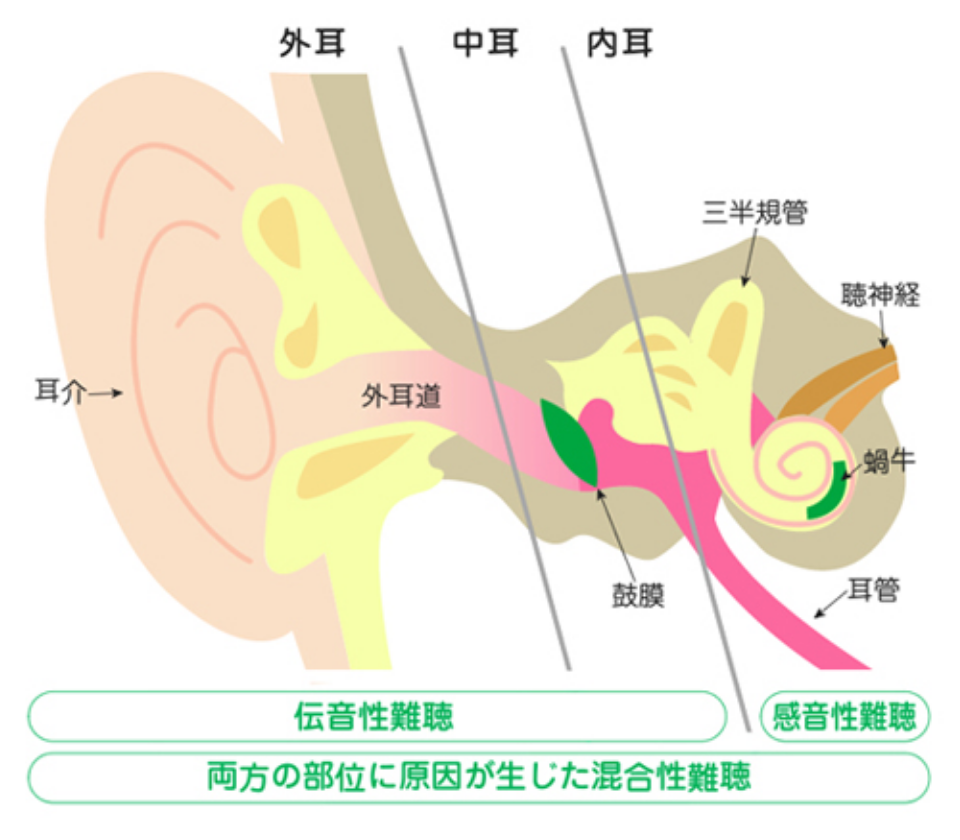

耳の構造と役割

-

外耳の役割

空気振動となって伝わる音を効率よく集音し、外耳道で増幅を行いながら鼓膜によって機械的な振動に変換します。

-

中耳の役割

鼓膜によって交換された機械的振動を大きく増幅します。

-

内耳の役割

外耳・中耳を通った音の振動は、内耳で電気信号に換えられ神経を通って脳に伝えられます。

伝音性難聴

中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で聴こえにくくなる難聴です。

※治療で治る見込みが多いのですが、補聴器を使用することで、比較的よく聴こえると言われています。

感音性難聴

加齢や病気、長時間騒音の下にいることが原因の難聴です。医学的な治療が難しいとされています。

混合性難聴

伝音性難聴と感音性難聴の両方が同時に起こるタイプの難聴です。

加齢性難聴

中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で聴こえにくくなる難聴です。

加齢による難聴の特徴

高い音の聞き取りが低下し、聞き間違いが多くなり、左右の聴こえが同じように低下します。

※感音性・混合性難聴は、補聴器だけでは聴こえない場合もありますが、最近の補聴器では、聴こえやすくするためにさまざまな機能が搭載されています。

両耳装用の効果

言葉の聞き取りを良くするには、右耳と左耳の情報を脳で照らし合わせることが肝心です。そのため、両耳から正しく音を聞き、右脳と左脳をバランスよく統合作用させることで情緒豊かな音の世界を体感できるのです。耳から入ってきた多くの音は、反対側の脳で処理されます。左右の脳で処理できるので、言葉を理解したり、抑揚のある音を楽しんだりすることができます。心豊かな毎日を送るためにも、補聴器をご検討される際には「両耳」の装用をお勧めします。

両耳装用のメリット

メリット.1

騒がしい場所でも

会話が聞き取り

やすくなる

メリット.2

片耳装用よりも

小さな音で

聞き取りやすくなる

メリット.3

立体的で豊かな

音質が

得やすくなる

メリット.4

音の方向感や

距離感が

わかりやすくなる

メリット.5

たくさんの音の

中から

1つの音を

選びやすくなる

メリット.6

耳が

疲れにくくなる

店舗を探す